柳山大山祗大山神様は古の時より高江村の地に鎮座する山神様である。

山岳信仰からの起源であり、山岳信仰とは、縄文時代に狩りの獲物をもたらし、家屋の材料や燃料を与えてくれるのは山であるから、縄文人が山に対する感謝と畏敬の念をもっていたことから始まり、山を神として崇拝し、一方で恐れるということは、農耕の伝播以降に始まったと考えられる。

創設者、松永行秘は、32歳の1997年(平成9年)からの夢の師匠に出会い、色々な事を学び、2002年(平成14年)5月10日に、羽島悟入寺の山﨑静雄住職から灌頂を授かり、曹洞宗において得度し、大日如来を本尊とする、仏心宗なるものを考え修行に励み、仏心宗仏心寺柳山神社および国際人権擁護協会を設立し、相談者の、救済に取り組んできた。

夢の師匠、守護霊、仏様を感じて、人権擁護活動をし、家では、

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

産土の大神(瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

は勿論、形だけ祀っていたが、

大日如来(だいにちにょらい)

南無大師遍照金剛尊(なむだいしへんじょうこんごうそん)

不動明王(ふどうみょうおう)

を中心に祀り、ほとんど神様を祈る事はなかった。

2018年(平成30年)頃より、言霊、神様という観念に襲われ、この大宇宙の、最高神で在られる、創造神で、大元造化三神の、

天之御中主大御神(あまのみなかぬしおおみかみ)

高皇産靈大御神(たかみむすびおおみかみ)

神皇産靈大御神(かむみむすびおおおみかみ)

太陽系主宰神の、

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

柳山大山祗大山神(やなぎやまおおやますみおおやまがみ)

様達を招神し祀り、毎朝の御米・御水を取り替え、お祈りし、祝詞も唱えるようになり、お祈りする中で強く神様の存在を感じるようになった。

この頃より、仏心ではなく、仏神だと強く感じ、仏神宗仏神寺柳山神社と石彫りして毎日の行に入る。

産土の大神は新田神社の主催神瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)であり、柳山の霧島権現社(瓊瓊杵尊)を招神したのが、松永行秘の祖父、松永浅右衛門と柳山の地主青崎どんである。

松永浅右衛門の年齢から推測すると、大正末期~昭和初期頃に、松永浅右衛門が、柳山で炭焼き小屋を始めるにあたり、地主であった青崎どんと松永浅右衛門が二人でリヤカーを引き、霧島神宮に詣で、石祠に瓊瓊杵尊を分神して頂き、往復八日間掛けて招神し、柳山にお祀りしたものである。

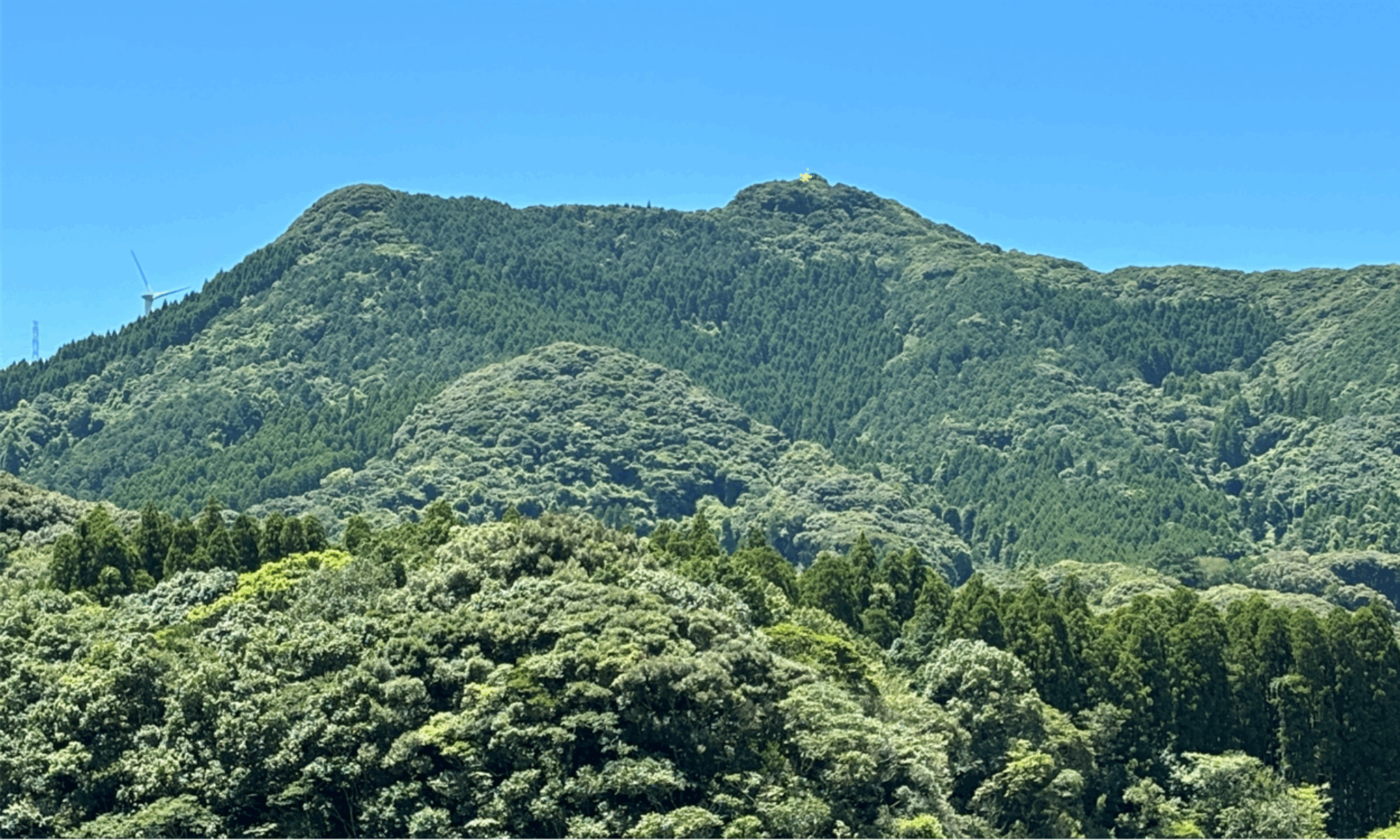

これが今、柳山山頂にある霧島神宮の石祠である。

柳山に奉納された石祠を毎日拝み、正月には刀を奉納し、祀って来たのが、松永浅右衛門である。

松永浅右衛門が、昭和28年5月7日享年63歳に亡くなり、後を継ぎ、正月に刀を奉納し続けて来たのが父である松永伍男である。

しかし、奉納していた刀を1971年正月に盗まれた。

そのショックからか、翌年正月からお参りを辞めている。

自宅の敷地内にある小岩(高江町7080番地11)に、春に柳山から、降りて来られて、休息する、山神様がいる。

その山神様は、高江町瀬戸地6945番地の日枝神社の方に逗留される山神様であり、その山神様の正式名称は柳山大山祗大山神(やなぎやまおおやますみおおやまがみ)と申される山神様である。

元々は、柳山神社の柳山大山祗大山神様は、高江町の南方神社は(旧称)諏訪上下大明神・諏訪大明神社・諏訪神社で祀られていた神様で(1596年(慶長の役)島津義久公が先勝祈願をしたと言われている以前より建立されていたが、創建年は不明・名称変更等の期日も不明である。

古より山神信仰はどこにでもあり、薩摩川内市で一番高い山(389m)であるが故、由緒ある山神様である事には間違いがない。

その高江町2255番地の南方神社から、1680年に、大山祗神(山神)様を、鮫島嘉太郎が、石塔に分神し、高江町瀬戸地6945番地の、日枝神社として建立した、古来よりこの地を守る山神様である。

しかし、高江町瀬戸地6945番地の、日枝神社前には柳山に上る為の道があったが、現在は使用されていない。

日枝神社は、旧道に建立されていた為、松永行秘が、小岩のある新道の仏神宗仏神寺柳山神社の方(薩摩川内市高江町7080番地1)に、柳山大山祗大山神様を移魂建立させたものである。

この様な御縁で、仏神宗 仏神寺 柳山神社の主祭神仏は、

大日如来(だいにちにょらい)

南無大師遍照金剛尊(なむだいしへんじょうこんごうそん)

不動明王(ふどうみょうおう)

この大宇宙の最高神、創造神で在られる、大元造化三神の、

天之御中主大御神(あまのみなかぬしおおみかみ)

高皇産靈大御神(たかみむすびおおみかみ)

神皇産靈大御神(かむみむすびおおおみかみ)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

柳山大山祗大山神(やなぎやまおおやますみおおやまがみ)

様達の、六神・一仏・一尊・一明王の総計9柱をお祀りし、松永行秘が、2002年(平成14年)から始めていた仏心宗仏心寺柳山神社を改め、2019年(令和元年)に仏神宗 仏神寺 柳山神社として改名し現在に至る。

合掌

【柳山大山祗大山神様が、柳山から里に降りて来られて休憩をなさる小岩】